日本とブラジル130年の軌跡をたどって

今回のブラジル訪問の目的は、MBAプログラムの一環である「Global Experience Week(GEW)」を通じて現地のビジネスとテクノロジーを学ぶことでしたが、私はその機会とは別に、サンパウロ市内にある「ブラジル日本移民資料館」を訪れました。

そこで知ったのは、サンバのリズムに彩られた陽気で情熱的なブラジルのイメージとはまったく異なる、静かで、時に過酷な、日本とブラジルの130年の物語でした。

華やかな表層の裏にある、130年の物語

サンバ、カーニバル、陽気な笑顔——そんな“明るい”イメージのブラジルですが、資料館で私が見たのは、その表層とはまったく異なる、重く、深く、粘り強い日本人移民の歴史でした。

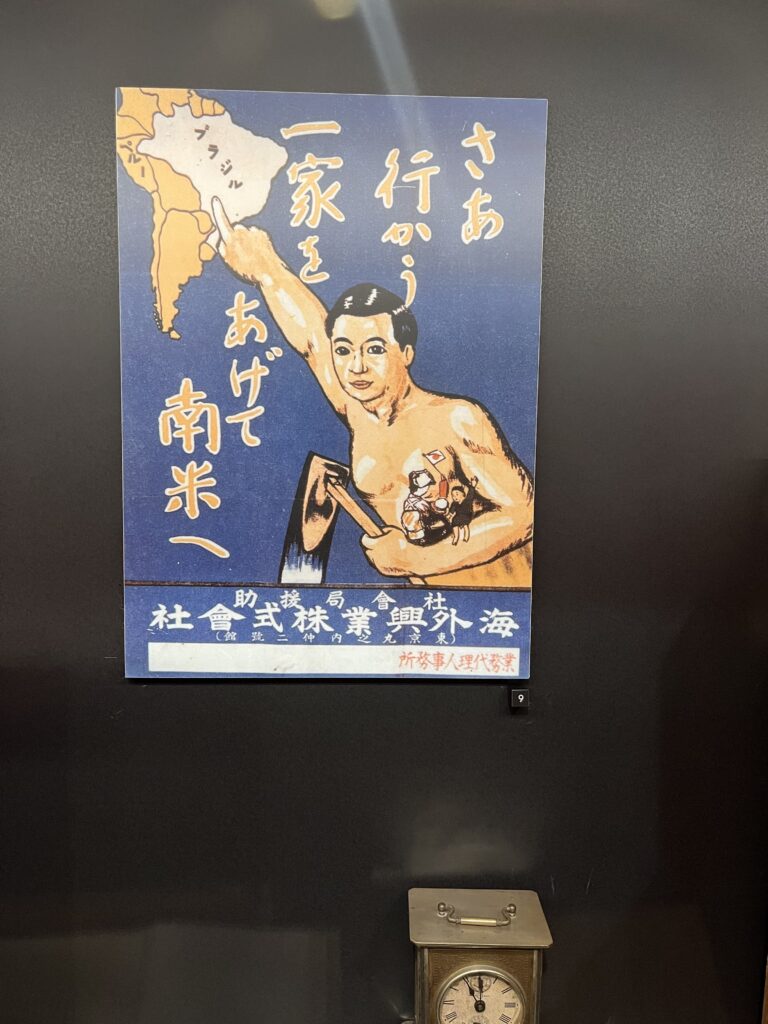

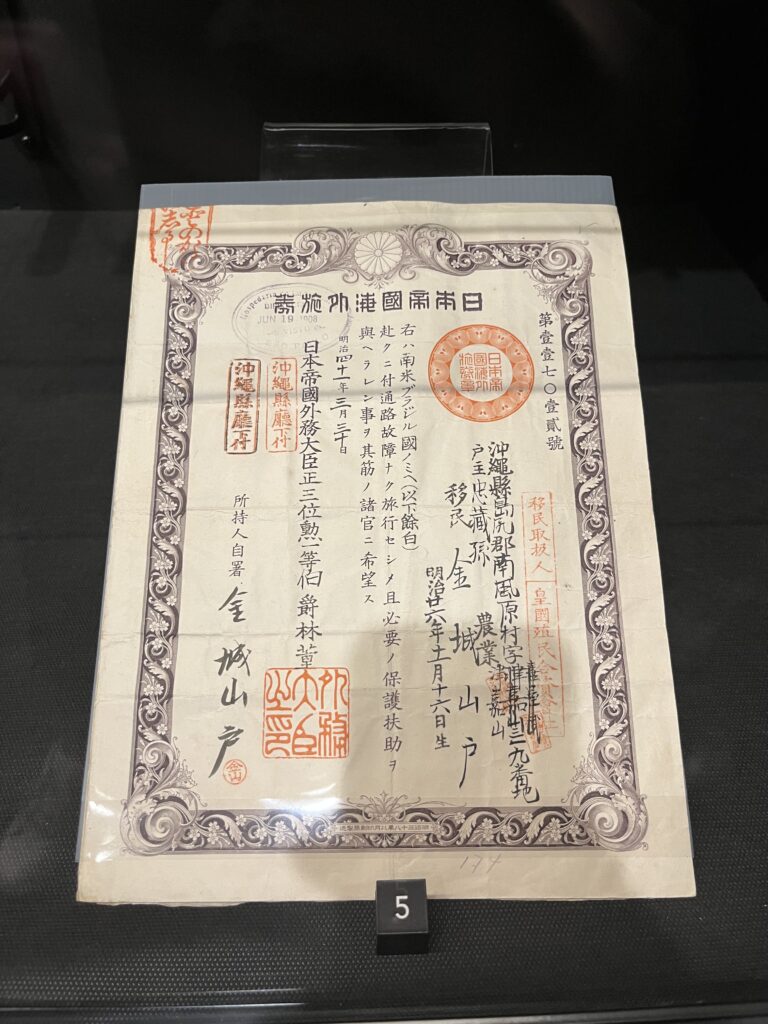

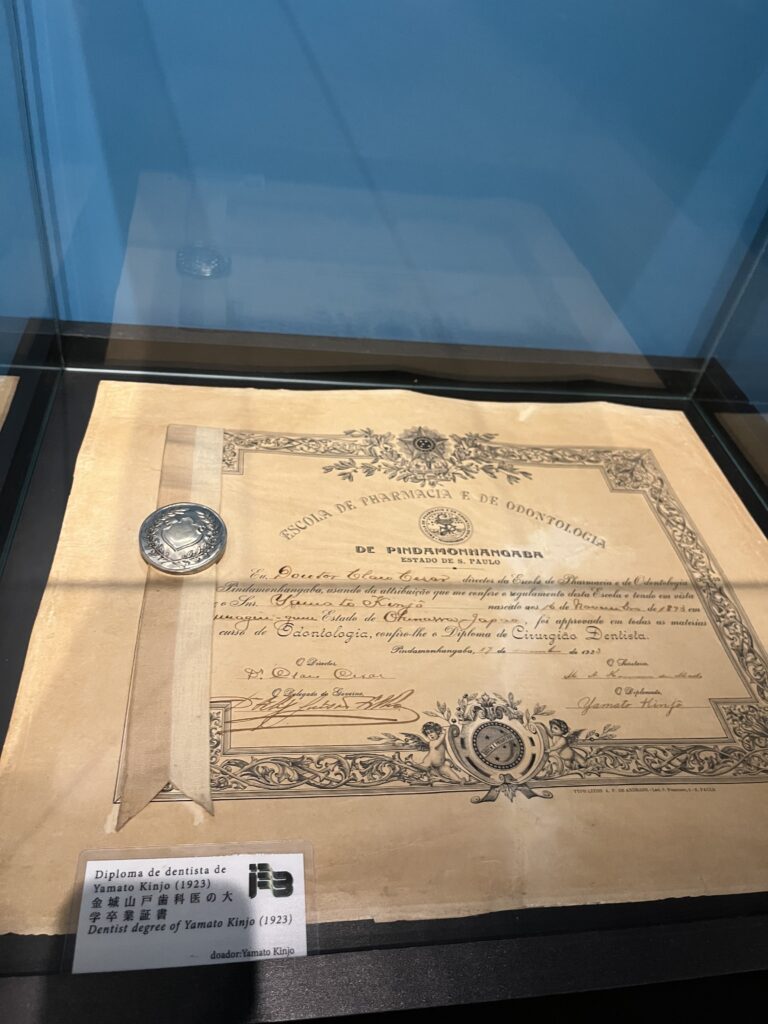

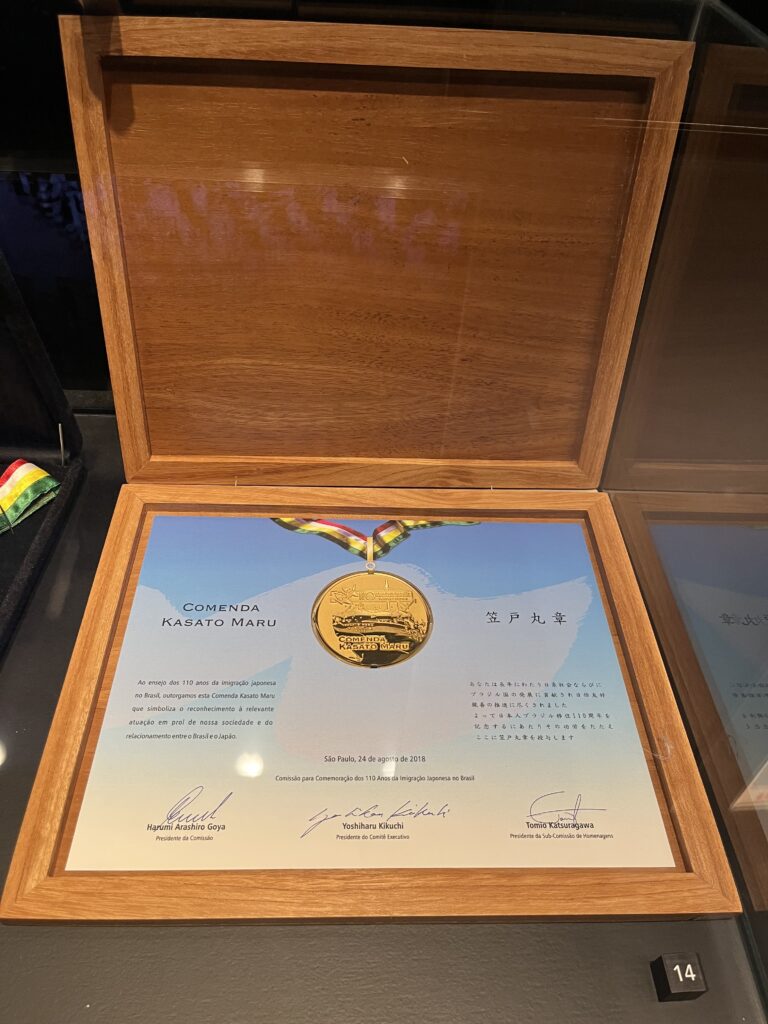

1908年、第一船「笠戸丸」に乗ってやって来た最初の日本人移民たちは、コーヒー農園の労働力として雇われ、昼夜問わず働く日々を強いられました。展示フロアには、当時の移民船の再現模型や、木造の簡素な家屋の実物が再現されており、過酷な労働・不自由な住環境・不慣れな気候の中で懸命に生きようとした人々の姿が、ひしひしと伝わってきました。

日系移民の内部に生まれた「勝ち組・負け組」分断

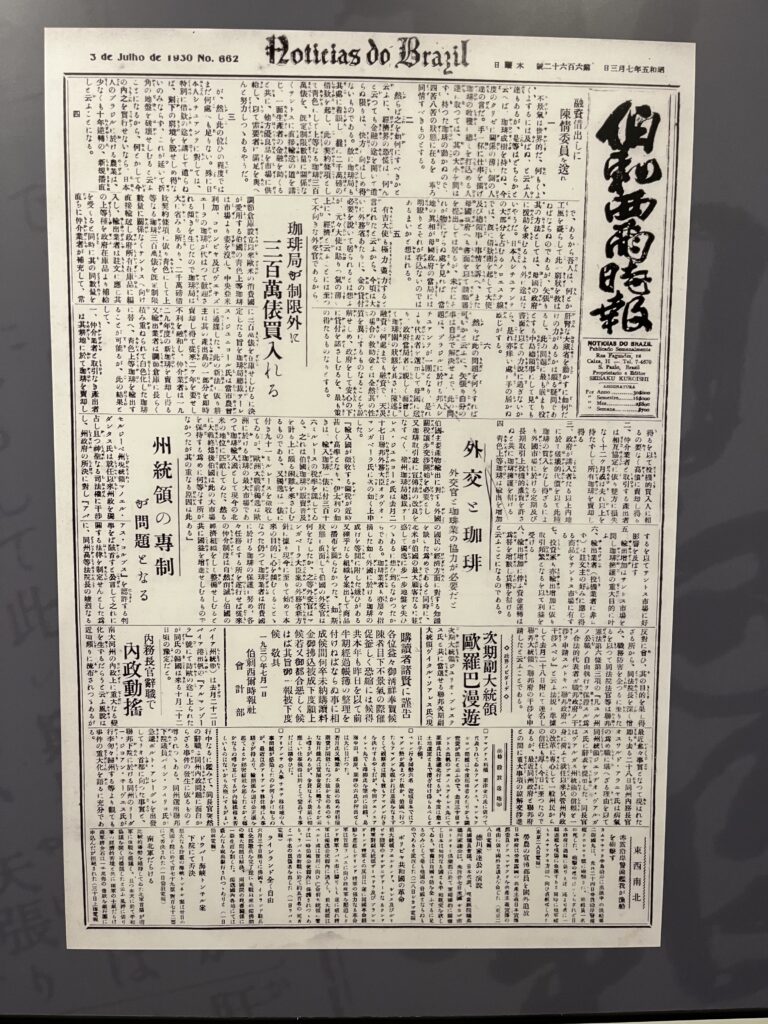

資料によれば、日本の各地—九州、四国、東北に至るまで、日本全国から約24万人以上の移民が20世紀前半にブラジルへ渡ったとされています。移住者たちは言語も文化も異なる土地で、互いに支え合いながら小さなコミュニティを作って生活を営みました。

しかし、そのコミュニティの平穏も長くは続かなかったようです。

第二次世界大戦中、日本の敗戦を認めない「勝ち組」と敗戦を受け入れる「負け組」とが分裂し、日系人同士の対立・暴力事件が発生するという、非常に痛ましい歴史もあったことが資料から明らかになります。

内政の影響が、海を越えて現地コミュニティの深い傷となったことが想像できます。

それでもなお、「ここで生きていくしかない」という強い覚悟のもと、日系移民たちはブラジル社会との融合を選び、子どもたちに現地の教育を施すようになりました。

教育と文化で築いた「日系人」の存在感

展示から伺い知れたのは、移民たちが教育を重視していたということでした。

識字率の向上、現地大学進学への道、日本語学校の設立など、自らが苦労したからこそ、子どもたちにはより良い未来を託そうとする日系移民たちの想いが随所に感じられました。

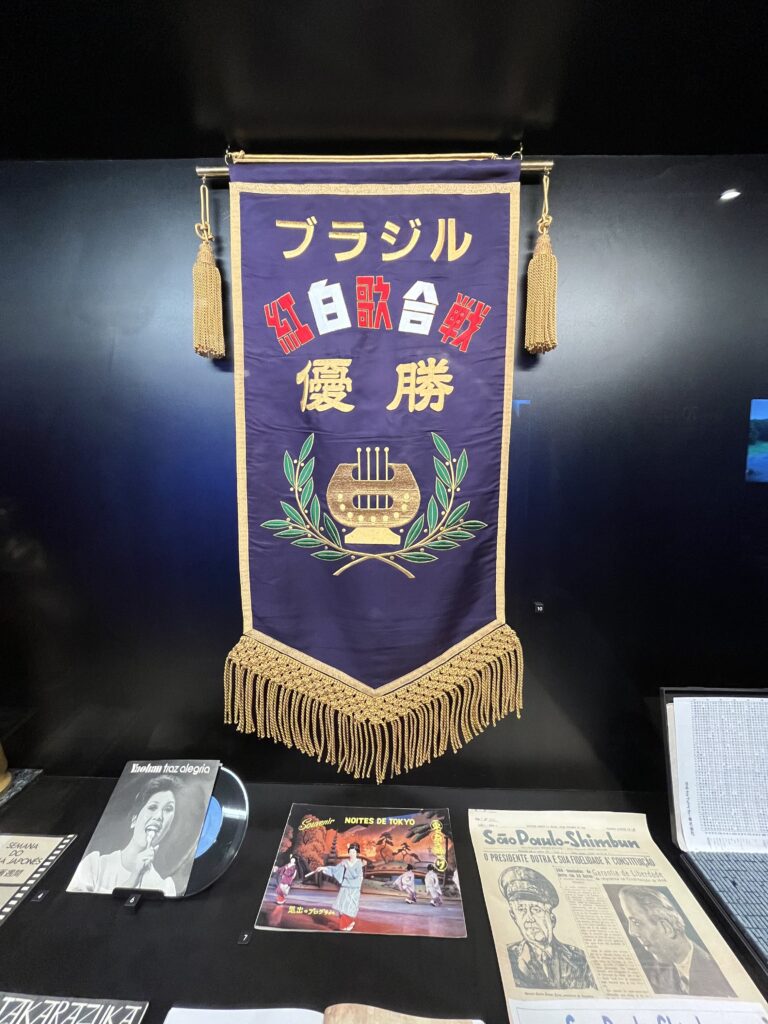

中には、ブラジル国内で開催されていた「日系人による紅白歌合戦」のポスターや、演歌・アニメなど日本文化を楽しむ多世代交流イベントの記録も残っており、現地に根づいた“もう一つの日本”が今も生きていることが分かります。

リベルダージで出会った“生活する日本”

実際、サンパウロ市内のリベルダージ地区に足を運んだ私は、その“今”を肌で感じることになりました。

街には日本語の看板が並び、書店や定食屋、文房具屋に至るまで日本の香りが漂っていました。

ロンドンに点在している高級和食店とは異なり、ここには“暮らしの中にある日本”がありました。出汁のきいたうどんやサバの味噌煮定食、天ぷらそば等々…そのクオリティは高く、個人的には「ロンドンより美味しい」と感じたお店もありました。

2024年には、駅名が「Japão–Liberdade(日本・リベルダージ)」へと正式に改名され、日本との絆が地域の誇りとして記されるようになりました。

そして、サンバ教室で陽気にダンスを教えてくれたインストラクターのお姉さんは、レッスン後に「私はジュリア。日本語はちょっとだけ。でも昔はもっと上手だったの。」と日本語で話しかけてくれました。

皇室の訪問と、静かなる敬意

さらに、私がサンパウロに滞在していた2025年6月、日本から皇室の方々がブラジルを公式訪問されていたという偶然も重なりました。

これは、日本とブラジルの外交関係樹立130周年を祝うもので、現地メディアでも友好関係への期待と感謝が取り上げられ、サンパウロの街にはどこか温かい歓迎ムードが流れていました。130年という歴史を背景にどれだけ多くの人たちの努力と覚悟があったのかと思いを馳せずにはいられませんでした。

私たちは歴史の“上”を歩いている

ビジネス、テクノロジー、国際関係、そしてキャリア。

どれもMBAという立場で日々考えていることですが、サンパウロで見た「異国に根を下ろした人々の姿」は、それらとはまた別の次元で私の心に訴えてきました。

国際的な立場で生きていくということは、きっと“自由”や“成功”だけを意味するのではなく、異文化の中で相手を尊重し、困難な状況でも粘り強く努力を続けることなのだと感じました。

私たちは、先人たちが積み重ねてきた歴史の“上”を歩いています。

そして、これから築く未来もまた、次の世代の“土台”になるのだということを、私自身忘れずにいたいと思います。